7. Februar, 17 bis 19 Uhr

8. Februar, 11 bis 18 Uhr

Deutsch und Englisch, Studierende des Masterstudiengangs Konferenzdolmetschen der Universität Leipzig bieten eine Simultanübersetzung der deutschen Beiträge ins Englische an.

Das Symposium ist bereits voll – Anmeldungen sind nicht mehr möglich.

Anlässlich der Ausstellung Maria Pinińska-Bereś befasst sich ein zweitägiges Symposium mit Vorträgen und künstlerischen Beiträgen in der GfZK mit dem Werk von Maria Pinińska-Bereś und feministischer Kunst in Polen. Dabei steht ihre Geschichte im 20. Jahrhundert im Fokus und Aspekte wie die Bedeutung von Performance, der Einfluss der politischen Realität in der Volksrepublik Polen auf das künstlerische Arbeiten sowie Parallelen zur Situation von Künstlerinnen in der DDR. Darüber hinaus gibt das Symposium Einblicke in die Geschichte reproduktiver Rechte, feministische Kämpfe und die queere Bewegung in Polen heute sowie die damit assoziierte visuelle Kultur.

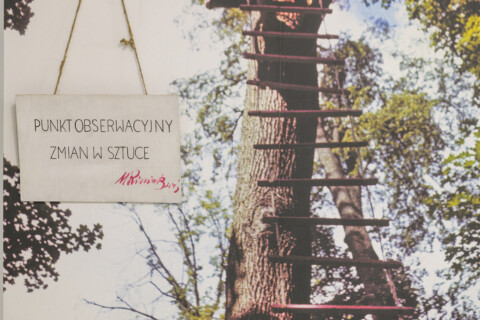

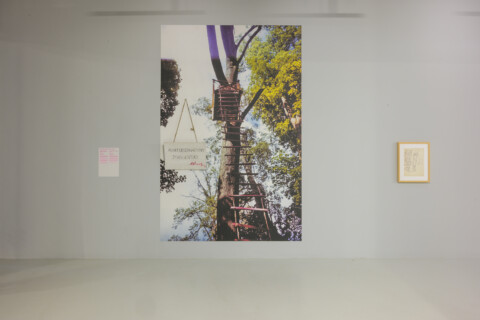

Die GfZK präsentiert die erste umfassende Einzelausstellung von Maria Pinińska-Bereś (1931-1999) in Deutschland. Zu ihrem Werk zählen Skulpturen, Objekte, Installationen und Performances. Im Zentrum ihrer poetisch-politischen Kunst steht die Auseinandersetzung mit Weiblichkeit und den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen. Neben Kolleginnen wie Natalia LL oder Ewa Partum gilt Pinińska-Bereś als Pionierin der feministischen Kunst in Polen. Sie positionierte sich gegen die strukturelle Gewalt von Staat und Kirche und befragte aus dieser Perspektive heraus auch den Kunstbetrieb kritisch. Das Symposium begleitet die Ausstellung, die bis zum 23. Februar 2025 in der GfZK zu sehen ist.

7. Februar

17 Uhr

Begrüßung

17:15 Uhr

Impuls Iwona Dorota Bigos: Zur Situation von Künstlerinnen und feministischer Kunst in der Volksrepublik Polen

Iwona Dorota Bigos ist Kunsthistorikerin und leitet das Museum für zeitgenössische Kunst, das Teil des Nationalmuseums in Wrocław ist. Dort war die Ausstellung Maria Pinińska-Bereś zu sehen, bevor sie nach Leipzig kam. In ihrem Impuls gibt sie anhand ausgewählter Beispiele Einblicke in die Situation von Künstler*innen in der Volksrepublik Polen vor der politischen Wende 1989. (Deutsch, mit Übersetzung ins Englische)

17:45 Uhr

Susanne Altmann und Gabriele Stötzer: … hab ich euch nicht blendend amüsiert? Ein Gespräch über feministische Kunst und die Arbeit als Künstlerin in der DDR

Gabriele Stötzer zählt zu den wichtigsten deutschen Künstlerinnen im Feld der feministischen Kunst. Ihre Performances, Super-8-Filme und Fotografien, insbesondere die in den 1980er Jahren und zum Teil mit der Künstlerinnengruppe Erfurt in der DDR entstandenen, wurden in den vergangenen Jahren in vielen Ausstellungen gezeigt und in Publikationen kontextualisiert. Ihre künstlerische Arbeit war stark von ihrer Erfahrung als Frau und politisch Verfolgte in einem repressiven, patriarchalen System geprägt. Susanne Altmann arbeitet als Wissenschaftlerin und Kuratorin. Die künstlerische Produktion von Frauen in der ehemaligen DDR erforscht sie innerhalb eines osteuropäischen Bezugsrahmens. Damit unterläuft sie die noch immer gängige Praxis, Positionen vor dem Hintergrund der westlichen Kunstgeschichte zu betrachten. (Deutsch, mit Übersetzung ins Englische)

In Anschluss an das Gespräch werden die Super-8-Film signale (1989, 28’34“) und … hab ich euch nicht blendend amüsiert? (1989, 6′) gezeigt

8. Februar

11 Uhr

Begrüßung

11:20 Uhr

Vortrag Agata Jakubowska: Die Ausstellungen von Maria Pinińska-Bereś in den Jahren 1970 und 1980 im Kontext des Diskurses über die Kunst von Frauen im sozialistischen Polen

In diesem Vortrag spricht die Kunsthistorikerin Agata Jakubowska über zwei Ausstellungen: eine Einzelausstellung von Maria Pinińska-Bereś im Jahr 1970 und das Women’s Art Festival, an dem sie 1980 teilnahm. Jakubowska vollzieht nach, wie sich das Werk und die Position der Künstlerin in diesem Jahrzehnt verändert haben und wie sich der Diskurs über Frauen und feministische Kunst in Polen im selben Zeitraum entwickelte. (Online, Englisch)

11:50 Uhr

Vortrag Dorothé Orczyk: Performance als weiblicher Widerstand. Zur Bedeutung von Performance im Werk von Maria Pinińska-Bereś

Für ihre Promotion über Performance-Kunst als Widerstand untersucht die Kunstwissenschaftlerin Dorothé Orczyk die künstlerische Praxis von vier polnischen Performance-Künstlerinnen, deren Arbeit sich mit der Situation von Frauen beschäftigte: Natalia LL (1937-2022), Zofia Kulik (1947), Ewa Partum (1945) und Maria Pinińska-Bereś (1931-1999). In diesem Vortrag gibt Orczyk Einblicke in ihre aktuelle Forschung mit einem Schwerpunkt auf dem Schaffen von Maria Pinińska-Bereś. (Englisch)

12:20 Uhr

Dialogischer Rundgang in der Ausstellung Maria Pinińska-Bereś mit Heike Munder und Jarosław Suchan

Heike Munder und Jarosław Suchan haben die aktuell in der GfZK zu sehende Einzelausstellung mit wichtigen Skulpturen, Objekten und Performance-Dokumentationen von Maria Pinińska-Bereś kuratiert. In diesem Rundgang besprechen sie anhand der Kunstwerke zuvor in den Vorträgen und anschließenden Gesprächen aufgekommene Thesen und Fragen. (Englisch)

13:30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen im GfZK Café

14:30 Uhr

Gespräch & Lesung mit Magda Wlostowska sowie Verena Triesethau und Katharina Zimmerhackl von outside the box: Queere und feministische Kämpfe in Polen

outside the box – Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik ist eine Ende 2008 in Leipzig gegründetes Zeitschriftenkollektiv. In den bisher erschienenen acht Ausgaben vereinen sich Kunst, Theorie und Praxis. Zuletzt erschien 2023 Ausgabe #8 zum Thema „Kämpfe“. Gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Magda Wlostowska gehen die Redakteurinnen Katharina Zimmerhackl und Verena Triesethau queeren und feministischen Kämpfen in Polen nach. Dabei geben sie unter anderem Einblicke in die Geschichte reproduktiver Rechte, feministischer Kämpfe und der queeren Bewegung und diskutieren die aktuelle Lage in Polen. Aus dieser Perspektive schauen sie auch auf die zunehmend regressiven Tendenzen weltweit und die dadurch wieder notwendig werdenden Kämpfe rund um sexuelle Selbstbestimmung. Dazu lesen und diskutieren sie Beiträge aus den letzten Ausgaben. (Deutsch mit Übersetzung ins Englische)

15:45 Uhr

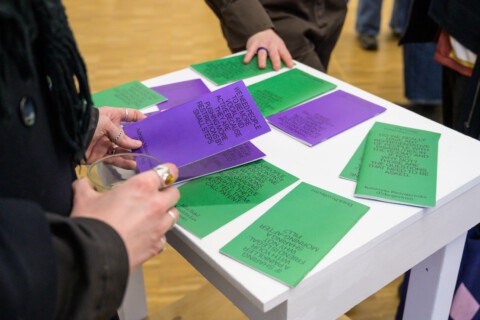

Vortrag Karolina Rosiejka: Visueller Widerstand. Die ästhetische Landschaft der „schwarzen Proteste“ und des Frauen*streiks in Polen

In dieser Präsentation gibt die Kunsthistorikerin Karolina Rosiejka Einblicke in die im Zusammenhang mit der Protestbewegung Czarny Protest [schwarzer Protest] und dem Strajk Kobiet [Frauen*streik] entstandene visuelle Kultur. Die Proteste begannen 2016 als Reaktion auf eine drohende Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen. Im Fokus von Rosiejkas Analyse stehen künstlerische Arbeiten, Artefakte und visuelle Praktiken, die sich im aktivistischen Feld entwickelt haben. Gemeinsam ist allen die Kritik an der Situation polnischer Frauen vor dem Hintergrund einer zunehmend restriktiven Abtreibungspolitik. Um dieser Realität etwas entgegenzusetzen, formulieren sie Möglichkeiten des Widerstands und entwerfen eine alternative Zukunft, die von der vorherrschenden soziopolitischen Ordnung abweicht. (Englisch)

Ab 16:30 Uhr

Performance und Get-Together mit Alexandra Ivanciu und Jolanta Nowaczyk: About Flowers and Choice

Die Performance About Flowers and Choice möchte eine Diskussion über das Recht auf Abtreibung ermöglichen. Durch das Erzählen von Geschichten und das Austauschen von Erfahrungen baut sie Brücken zwischen den Heiler*innen und Hexen von gestern und den Aktivist*innen von heute. Während der Performance werden Spenden für den Kauf der Pille danach gesammelt, die an Kollektive gehen, die sie wiederum in Länder weiterleiten, in denen der Zugang dazu eingeschränkt ist. Das Projekt ruft zur Solidarität auf und lädt zum Handeln ein. Dafür schaffen die Künstler*innen einen geselligen Raum, in dem Ideen und Aktionen für reproduktive Gerechtigkeit diskutiert werden können. Informationen über den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch in Mittel- und Osteuropa haben sie hier versammelt: Library of Collective Disobedience.

Das GfZK Auditorium befindet sich im Erdgeschoss der Villa und ist über Treppen sowie über einen Aufzug zu erreichen. Die Toiletten befinden sich im Untergeschoss, sind über das Treppenhaus sowie über einen Aufzug zu erreichen. Ein WC ist mit viel Platz für einen Rollstuhl sowie Hilfselementen ausgestattet.

BIOS

Susanne Altmann wurde in Dresden geboren, wo sie als freie Kunsthistorikerin lebt. Nach dem Abitur wurde sie Fachkrankenschwester für Anästhesie. Sie übte diesen Beruf zehn Jahre aus, anfangs parallel zu ihrem Studium, das sie nach dem Mauerfall in Dresden, und dann an der New School for Social Research in New York City absolvierte. Sie arbeitete am Dia Center for the Arts/NYC und forschte an der University of Oxford. Altmann beschäftigt sich mit Kanonbildung und Rezeptionsweisen von non-konformistischen Avantgarden, wobei sie zunehmend Kunst, die in der DDR entstand, in Kontexte der global und feminist art histories einbindet. Neben „Medea muckt auf!/The Medea Insurrection“ (SKD Dresden/L.A., 2018–2020) kuratierte sie zu diesen Themen: „Entdeckt. Rebellische Künstlerinnen in der DDR“ (Kunsthalle Mannheim), „Zellinnendruck“ (Neues Museum, Nürnberg) sowie als Ko-Kuratorin „Hosen haben Röcke an/Pants Wear Skirts“ (nGbK Berlin 2021/2022). Altmann unterrichtet seit 2010 deutsche Kunstgeschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts in englischer Sprache an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Als Resultat eines zweijährigen Forschungsauftrags der Amsterdamer Institution If I Can’t Dance erschien 2024 ihr Buch „When Technology Was Female“. Ebenfalls 2024 erschien ihre literarische Übertragung des Texts „valentine“ der britischen Künstlerin Monica Ross bei Spector Books.

Iwona Dorota Bigos ist Kunsthistorikerin und seit 2018 Kuratorin und Leiterin des Museums für zeitgenössische Kunst, das Teil des Nationalmuseums in Wrocław ist. Dort war die Ausstellung „Maria Pinińska-Bereś“ zu sehen, bevor sie nach Leipzig kam. Bigos war Direktorin und Gründerin der Städtischen Galerie Gdańsk (2009–2015) und 2017 Direktorin der Stadtgalerie in Kiel. Sie hat eine Reihe von Einzel- und Gruppenausstellungen in Polen und international kuratiert sowie Kunst im öffentlichen Raum. Als Autorin publiziert sie über zeitgenössische Kunst und kuratorische Praxis.

Alexandra Ivanciu ist eine Artivist*in mit Sitz in Leipzig. Sie wuchs in Bukarest (Rumänien) auf, wo sie einen sehr freien Zugang zur Pille Danach gewohnt war. Im Jahr 2013, als sie in Poznań (Polen) lebte, benötigte sie die Pille Danach, wusste jedoch nicht, dass diese in Polen nicht ohne Rezept erhältlich ist und versuchte vergeblich in letzter Minute eine zu kaufen. Später am Abend halfen ihr schließlich zwei sehr freundliche Krankenschwestern in einer kleinen Klinik, indem sie ihr ohne ärztliche Konsultation ein Rezept ausstellten, was damals und auch heute eigentlich obligatorisch ist. So vermied sie eine Schwangerschaft. Mit der Erfahrung, dass sie nicht die einzige Person mit einer solchen Geschichte ist, beschloss sie sich aktivistisch zu engagieren. In ihrer künstlerischen Praxis regt sie zur Auseinandersetzung mit reproduktiver Gerechtigkeit an. Geprägt vom intersektionalen Feminismus, queeren und dekolonialen Theorien, versucht Alexandra die Grenzen des Kunstraums zu überwinden, um aktiv zu den Bedürfnissen der Gesellschaft beizutragen.

Agata Jakubowska ist Professorin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Warschau. Sie ist Autorin und Herausgeberin zahlreicher Publikationen über die Kunst von Frauen. Zu ihren jüngeren Publikationen zählen „Horizontal Art History and Beyond. Revisioning Peripheral Critical Practices“ (Hrsg. mit Magdalena Radomska, Routledge 2022), eine Monographie über die polnische Bildhauerin Maria Pinińska-Bereś unter dem Titel „Art and Emancipation of Women in Socialist Poland. The Case of Maria Pinińska-Bereś“ (auf Polnisch, Warsaw University Press, 2022) und eine IKONOTHEKA-Ausgabe mit dem Titel „Feminist Art Historiographies in Eastern Europe and Latin America“ (33/2023, Hrsg. mit Andrea Giunta). Derzeit erforscht sie die transnationale Geschichte von reinen Frauenausstellungen (gefördert durch das Polnische Nationale Wissenschaftszentrum). Im Rahmen dieses Projekts bereitet sie derzeit ein Buch mit dem Titel „Real and Imagined Communities in All-Women Exhibitions“ Poznań.

Heike Munder ist freie Kuratorin und Autorin. Sie studierte Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität in Lüneburg. Gemeinsam mit Jarosław Suchan kuratierte sie die Retrospektive von Maria Pininska Béres für das Nationalmuseum Wroclaw (2024), die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (2024/2025) und das Kunstmuseum Den Haag (2025). Von 2001 bis 2023 war sie Leiterin des Migros Museums für Gegenwartskunst. Sie ist Mitbegründerin der Halle für Kunst Lüneburg e. V., die sie von 1995 bis 2001 mit leitete. Sie hat Ausstellungen kuratiert, darunter Retrospektiven, große Auftragsarbeiten und thematische Ausstellungen, unter anderem Korakrit Arunanondchai (2022), Stephen Willats (2019), Teresa Burga (2018), Jimmie Durham (2017), „Resistance Performed – Aesthetic Strategies under Repressive Regimes in Latin America“ (2015), Dorothy Iannone (2014), Geoffrey Farmer (2013), Ragnar Kjartansson (2012), Tatiana Trouvé (2009), Marc Camille Chaimowicz (2006), Yoko Ono (2005), Heidi Bucher (2004), Art & Language (2003) und Cathy Wilkes (2002).

Jolanta Nowaczyk ist eine in Prag ansässige Künstlerin und Pro-Choice Aktivistin. Eines Tages im Jahr 2017 erhielt sie von ihrem damaligen Partner die Nachricht, dass der gemeinsame Geschlechtsverkehr möglicherweise unsicherer war als gedacht. Viele Stunden später brachte er ihr eine Pille Danach an ihren Arbeitsplatz, die sie auf der Toilette einnahm. Kurz nach der Einnahme fühlte sie sich schwindelig, war aber zu beschämt, um den Tag frei zu nehmen. Dennoch war sie erleichtert, dass die Pille Danach rezeptfrei erhältlich war, im Gegensatz zu ihrem Heimatland Polen. Mit Nutzung dieses Privilegs half sie Jahre später bei der Gründung des Kollektivs Ciocia Czesia, das Menschen aus Polen dabei unterstützt, in der Tschechischen Republik eine legale und sichere Abtreibung zu erhalten.

Dorothé Orczyk ist Kuratorin und Doktorandin an der Universität von Amsterdam und arbeitet an dem Ausstellungs- und Forschungsprojekt „Performance Art as Female Resistance“. Der Schwerpunkt ihres Projekts liegt auf der Frage, ob und wie polnische Performance-Künstler*innen, die ihre künstlerische Praxis während der Zeit der Volksrepublik Polen (1952–1989) begannen und nach dem Fall der Mauer fortsetzten, Performance-Kunst als eine Form des (politischen) Widerstands nutzen. Orczyk leitete zuvor die Galerie Ellen de Bruijne PROJECTS und war Mitbegründerin und Kuratorin des Ausstellungsraums ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose in Amsterdam. Ihr kuratorisches Interesse gilt der Performancekunst mit einem Schwerpunkt auf sozial engagierten und feministischen Kunstpraktiken.

Karolina Rosiejka hat im Bereich der Kunstwissenschaften promoviert. Seit dem akademischen Jahr 2019/2020 ist sie Assistenzprofessorin an der Fakultät für Kunstpädagogik und kuratorische Studien der Magdalena-Abakanowicz-Universität der Künste in Poznań. Sie absolvierte einen Master Kunstgeschichte im Programm Interdisciplinary Individualized Studies in the Humanities and Social Sciences an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań, und zusätzlich einen Abschluss in Geschichtswissenschaften. Dort promovierte sie später auch. Ihr Interesse gilt Methodiken der Kunstgeschichte, der Kunst in ihren sozialen Kontexten und dem Verhältnis zwischen künstlerischem Schaffen und sozialen, politischen, wissenschaftlichen und kritischen Diskursen. Sie erforscht die Präsenz und Aktivität von Künstlerinnen in der Kunstwelt und ist fasziniert von den künstlerischen Phänomenen des 20. Jahrhunderts.

Gabriele Stötzer ist bildende Künstlerin und Schriftstellerin. In der DDR war sie Teil der regimekritischen Szene in Erfurt. Sie war ab 1973 Deutsch- und Kunststudentin und wurde im letzten Studienjahr politisch exmatrikuliert. 1976 kritisierte sie die Ausbürgerung von Wolf Biermann und wurde zu einem Jahr Haft im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck verurteilt. Obwohl ihr angeboten wurde, die DDR zu verlassen, blieb sie und ging in den künstlerischen Untergrund der DDR. Bis Ende 1989 begleiteten sie geheime Prozesse (Operative Vorgänge) der Staatssicherheit, mit denen sie wieder ins Gefängnis oder die Psychiatrie eingeliefert werden sollte. 1980–1981 leitete sie in Erfurt die private Galerie im Flur, initiierte Pleinairs im Eichsfeld, organisierte eine private Aktzeichengruppe bis 1983, die alle von der Staatssicherheit der DDR liquidiert wurden. Ihre Texte veröffentlichte sie in Untergrundzeitschriften der Prenzlauer Berg Szene. Ab 1981 entstanden zahlreiche Werke, darunter performative Fotografie, Super-8-Filme und Mode-Objektshows mit der Erfurter Künstlerinnengruppe. Stötzer war 1989 in Erfurt Mitinitiatorin der ersten Besetzung einer Bezirksverwaltung der Staatssicherheit der DDR. Ihre Arbeiten waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen, darunter „Bewußtes Unvermögen – Das Archiv Gabriele Stötzer“ 2019 in der GfZK Leipzig, „Hosen haben Röcke an. Künstlerinnengruppe Erfurt 1984–1994“ 2022 in der nGbK in Berlin und „Auslöschung eines Blicks.“ 2024 im Kunsthaus Erfurt. Gerade sind Arbeiten von ihr in der Gruppenausstellung „Im Dialog“ im Minsk in Potsdam zu sehen. Nach der Wende erschienen mehrere Bücher von ihr. Gemeinsam mit der Autorin und Verlegerin Anne König veröffentlichte sie 2022 das Buch „Der lange Arm der Stasi. Die Kunstszene der 1960er, 1970er und 1980er in Erfurt – ein Bericht“ bei Spector Books.

Jarosław Suchan ist Kunsthistoriker, Autor, Kurator und Dozent an der Jagiellonen-Universität Krakau. Von 2006 bis 2022 war der Direktor des Muzeum Sztuki in Łódź. Er kuratierte zahlreiche Ausstellungen moderner und zeitgenössischer Kunst, u. a. im Centre Pompidou in Paris, im Museo Reina Sofia in Madrid, in der Fundação Serralves in Porto, im Gemeentemuseum in Den Haag, im Universalmuseum Joanneum in Graz, im Moderna Museet in Malmö und in der Galerie Zachęta in Warschau. Er ist Autor zahlreicher Texte über die Avantgarde, den Modernismus, die zeitgenössische Kunst und Museologie sowie Herausgeber von Monografien über das Werk von Władysław Strzemiński und Katarzyna Kobro, Tadeusz Kantor, die polnisch-jüdische Avantgarde und die Avantgarde-Museologie.

Verena Triesethau arbeitet als Autorin und Dozentin zu den Themen Philosophie des Körpers, Feministische Leibphänomenologie und Geschlechtertheorie. Seit 2008 ist sie Redakteurin der Zeitschrift outside the box – Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik.

Magda Wlostowska ist Politikwissenschaftlerin mit einem Fokus auf gesellschaftliche Transformationsprozesse in Ostmitteleuropa sowie auf Geschlechterforschung. In den letzten Jahren hat sie wissenschaftliche und publizistische Beiträge zu diesem Themenkomplex veröffentlicht, unter anderem in der Wochenzeitung Jungle World. Darüber hinaus ist sie seit vielen Jahren als Übersetzerin für Polnischen tätig. In ihrer Dissertation beschäftigt sich anhand von Archivmaterial mit den Politisierungsprozessen, die die Entstehung queerer Bewegungen in Polen seit den 1980er Jahren begleitet haben. Das Buch wird im Sommer 2025 im transcript Verlag erscheinen.

Katharina Zimmerhackl, geboren in Palo Alto/USA, ist Künstlerin, Gestalterin und Autorin. Ihre Praxis bewegt sich zwischen Klangkunst, Installation, Performance und Grafik/Zeichnung mit einem Schwerpunkt auf der Arbeit mit Sprache. Der thematische Fokus liegt auf der Erforschung unterschiedlicher Wissensformen, ihrer historischen Produktion und ihrer politischen Bedeutung. In ihren Arbeiten eignet sie sich wissenschaftliche, literarische und Archivmaterialien an und verarbeitet diese zu Skripten oder Partituren, die den Körper und die Stimme in den Mittelpunkt stellen und als Performances, Klangstücke oder Klanginstallationen realisiert werden. Seit 2010 ist sie Redaktionsmitglied bei outside the box – Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik.